進入新世紀,我國把握住加入WTO的重大歷史機遇,堅持轉變經濟發展方式,深入推進供給側結構性改革,國民經濟社會發展水平和質量穩步提升。2001~2020年,我國不變價GDP年均增速達到11.7%,2019年人均GDP突破1萬美元,2020年GDP總量邁上百億元臺階,城鎮化率超過60%。新型城鎮化和農業農村現代化建設推進,城鄉基礎設施升級,居民居住條件改善,社會保障體系完善,生產生活服務業蓬勃發展,一系列成就為內需消費增長提供有力支撐,紡織服裝商品內需進入提速與提質并舉的黃金周期,內需市場成為紡織行業平穩發展的首要驅動力。特別是在2008年國際金融危機后,國際市場進入長期低迷周期,內需市場在穩增長、調結構方面的絕對主力作用日益增強。2018年,中美貿易摩擦升級,在國際貿易形勢日益復雜的形勢下,促進形成強大國內市場正式成為重要經濟發展戰略。

我國加入WTO為紡織行業提供重大發展機遇,通過深度融入國際產業分工合作體系,紡織行業出口競爭力大幅提升。但內需市場仍是行業銷售主體,內需纖維消費量在纖維加工總量中的占比以及內需纖維消費增量規模均超過出口。紡織行業堅持將內需市場作為首要發展動力,積極統籌利用國際產業鏈優質資源,滿足國內需求,激發內需潛力,并在發展中呈現以下特點:

一是多角度滿足國內市場消費和國民經濟相關領域應用需求。伴隨著國民經濟發展,我國纖維需求領域突破傳統穿衣蓋被,向著家居家飾以及醫療衛生、土工建筑、交通運輸、結構增多等更加多元化的領域擴展。家用紡織品在本世紀初實現快速發展,占纖維加工量的比重從2000年19%提高到2007年33%的歷史高點,至今仍保持在27%。產業用紡織品應用潛力穩步釋放,占纖維加工量的比重從2000年13%提高到2019年29%。家紡及產業用行業立足內需市場的特征更為明顯,產品內需比重均明顯高于服裝行業。2019年,我國人均纖維消費達到23公斤,是世界人均水平的1.5倍,纖維消費量和消費結構均達到中等發達國家水平。而2000年,我國人均纖維消費量為7.5公斤,尚未達到當時全世界人均9.5公斤的水平。

數據來源:中國紡織工業聯合會

二是以科技持續創新滿足內需升級需要。紡織材料研發與應用創新對于紡織行業滿足并引領內需發揮重要作用,各種差別化、功能性纖維新材料支撐和驅動了全產業鏈產品創新。精細制造、柔性制造、大規模定制以及智能制造等優質、先進技術不斷升級,不僅驅動生產效率與產出品質持續提升,在國內制造成本大幅提升的情況下,保持了紡織服裝產品的高性價比福利,面對日趨多層次、多角度的個性化需求,紡織行業也具備了日益增強的快速反應能力。

三是自主品牌取得重要發展成就。以持續提升的居民收入為基礎,面向城鄉不同消費群體的紡織服裝自主品牌全面崛起,質量、設計、文化內涵、社會責任形象等品牌構成元素日益完善,線上、線下相結合的營銷網絡全面覆蓋從鄉村小鎮到一線城市的多層級消費市場。以自主品牌為立足點,紡織行業獲取了更加全方位的升級發展動力,和更加安全可控的產業體系立足基點。隨著我國決戰脫貧攻堅,全面建成小康社會,下沉市場潛力顯著釋放,2011~2019年農村居民人均衣著消費支出年均增長11.7%,是改革開放以來增長最快的階段,高于同期城鎮居民衣著消費支出增速9個百分點。

四是跨行業、跨界融合創新穩健起步。近年來,紡織行業與信息網絡、文化創意及其他現代生產、生活服務業的融合創新不斷深化,成為新時期行業更好適應和引領內需升級的主流路徑。電子商務是迄今發展成效最為顯著的領域,根據中國紡聯流通分會測算,2011年我國服裝家紡產品網絡零售額僅有2200億元,到2019年已達到1.7萬億元。自2015年國家統計局開始公布全國網上零售數據后,穿類商品網上零售額至2019年一直保持2位數增長。

永續創新:以全方位、立體式內需保障能力,高質量融入“雙循環”新格局

黨的十九大報告指出,新時代我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾。社會矛盾轉變表明,在已經具備的雄厚物質基礎之上,提升高品質產出和供給成為生產力發展的新方向。“十四五”時期,我國國民經濟雖然仍將面臨復雜國際形勢的考驗,但發展趨勢長期向好,特別是在新冠疫情持續肆虐的情況下,我國內需市場毫無疑問將成為世界經濟企穩復蘇的核心引擎。加快構建以國內大循環為主體的“雙循環”新發展格局,著力促進形成強大國內市場,更加凸顯內需市場的戰略重要性。

我國內需市場目前年纖維量超過3000萬噸,位居世界首位;衣著類商品消費總額僅次于美國,居第二位。而在此基礎之上,“十四五”紡織品服裝內需市場將呈現出增量增速放緩、以供給品質升級驅動總量擴容的特點。

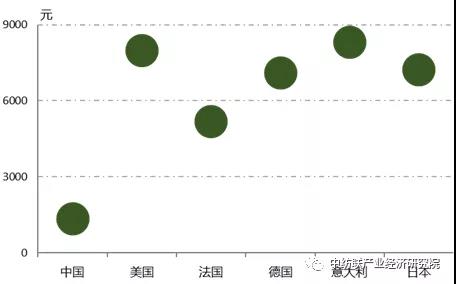

從國際比較角度,相關統計數據顯示,英國、日本、加拿大等發達國家人均纖維消費量普遍處于20~30公斤的水平,僅有美國人均纖維消費量一度超過40公斤,但在2008年金融危機后也回落至35公斤左右。2019年,我國人均纖維消費量已達到23公斤,從這個角度看,我國內需纖維增量的提升速度將會逐步放緩。但從價值量角度看,2019年美國、意大利人均衣著消費支出折合人民幣達到近8000元,德國、日本等國也普遍達到6000元以上,而我國2019年人均衣著消費支出為1338元,城鎮居民也只達到1832元,表明通過附加價值提升,紡織行業在內需市場中依然有廣闊作為空間。附加價值的提升既包括由科技創新帶來的品質、功能附加值,也包括品牌創新帶動的供給模式與服務模式創新附加值,以及滿足表達個性、愉悅精神乃至傳承民族文化需求所帶來的附加值。

圖5: 2019年我國及部分發達國家人均衣著消費支出

數據來源:國家統計局,根據美國經濟分析局、歐盟統計局、日本統計局相關統計數據測算

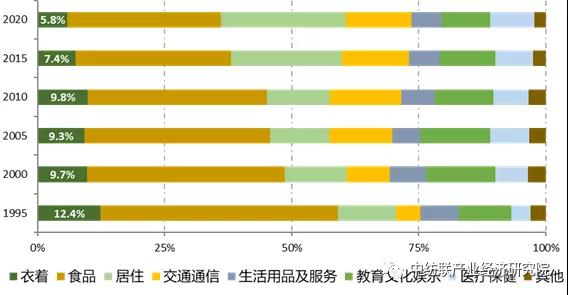

從消費結構來看,自“十二五”時期起,我國內需消費市場已經呈現出明顯的消費升級特征。2020年,我國人均衣著消費占人均消費支出總額的比重為5.8%,而2000~2010年這一數據一直維持在9%以上。同期,居民在改善居住、交通通信、醫療健康等方面的消費比重上升。相關統計數據顯示,美國和日本人均衣著消費占消費支出的比重分別為2.3%和3.9%,從這個角度看,我國在全面建成小康社會基礎上進一步發展經濟,提升人民生活水平,人均衣著消費量的增長必然放緩,價值提升則是必然的發展重點。

圖6: 我國人均消費支出結構變化情況

注:2015和2020年數據為國家統計局公布的調查數據,1995~2010年數據根據國家統計局城鄉調查數據加權計算得出

數據來源:國家統計局

“十四五”時期,在“雙循環”新發展格局下,我國將建立起更加堅實的經濟基礎,更趨完善的基礎設施條件,更加優越的創新環境,為紡織行業挖掘內需市場潛力提供更加強有力的支撐。紡織行業開拓內需市場,有幾方面創新動向值得關注:

國潮文化深度演繹。我國有3.4億90/00后人口,約占總人口四分之一,這個被稱為網絡原住民的群體是在我國綜合實力日益提升的國情下成長起來的,切身體會到了中國制造的強大和華夏文明的風雅,是未來十年的主力消費群體,借助紡織服裝產品表達文化自信和民族情感的精神需求將會愈加濃烈。阿里研究院數據顯示,2019年購買新銳國貨品牌的消費者中,超過50%是95后;尼爾森2019年第二季度中國消費趨勢指數報告顯示,68%的中國消費者偏好國產品牌;李寧登上2019紐約時裝周,被媒體普遍成為開啟服飾國潮元年。未來國學、國藝、國樂等傳統文化都會以具象的符號形式呈現在中國品牌、中國制造的服飾和家紡產品中,設計師們還將運用當代潮流設計語言表達文化蘊含的價值理念,建立產品和消費者之間的情感紐帶,紡織服裝產品將成為表達時尚、個性、文化歸屬感等生活態度的載體,自主品牌將迎來歷史性發展機遇。

銀發族消費市場空間巨大。目前,銀發族消費供需矛盾較為突出。根據阿里巴巴數據顯示,2017~2019年老年群體消費金額年均復合增速高達20.9%,疫情期間消費增速僅次于00后,然而我國老齡用品僅有2000多種,與日本逾4萬品種相比有較大差距,豐富老齡用品供給任務較為迫切。2025年我國60歲及以上老年人口將突破3億,醫療護理、健康防護等功能性紡織品以及中老年人服飾市場空間廣闊。此外,銀發族擁抱數字生活的速度也超過預期。根據阿里巴巴《老年人數字生活報告》,2020年第三季度老年人使用手機淘寶APP月均活躍度高出全年齡段平均水平29.7個百分點,分別有71%和63%的老年人最想學網絡購物和網上支付技巧。年齡剛過老齡標準的新一代老年消費群體購買力強,熟悉互聯網消費邏輯,更加關注自我,追求品質消費和時尚消費,精準定位于銀發族的小而美獨角獸品牌將進入用心即有收獲的新時代。

零售平臺極大豐富。近年來我國互聯網消費快速增長,特別是疫情發生以來,適應宅經濟的“指尖消費”表現搶眼。根據艾瑞咨詢《電商新生態助力經濟復蘇——疫情下零售消費洞察報告》,截至2020年3月手機網絡購物用戶規模超過7億,網絡支付和網絡購物較2018年分別增長27.9%和16.4%。隨著消費者社交、互動、即買即得等需求增長,傳統電商、社區電商、社交電商、社群電商等平臺都將獲得發展機遇,帶動返利、二手交易、租賃、分期、潮流搭配等多種類型平臺應運而生,紡織服裝產品網絡零售渠道將極大豐富,新零售新業態將加速涌現。

“十四五”時期,我國將正式開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程,向著逐步實現全體人民共同富裕的目標不斷前進。堅定立足內需,集全產業鏈最新優質創新成果,穩健開拓內需市場,是紡織行業深度融入國內大循環核心切入點,也是紡織行業不斷完善現代產業體系,破解百年變局實現持續發展的重要路徑。

守正篤實,久久為功。思者常新,恒者行遠!

[編輯:于飛]

京公網安備11010502039980號

京ICP備12044575號-1

京公網安備11010502039980號

京ICP備12044575號-1