抗菌整理技術是一門牽涉面十分廣闊的邊緣學科,涉及染整、化工、醫學、微生物學等諸多學科。該技術將抗菌整理劑應用于紡織品上,不僅可以截斷細菌、真菌、霉菌等有害微生物傳播和繁殖的途徑,而且還可以防止由它們引起的氣味、色斑以及健康等問題。

通常抗菌整理是指在紡織品印染加工過程中,采用浸漬、浸軋、涂層或噴涂等方法將抗菌劑施加到纖維上,并使之固著在紡織品中的一種方法。隨著紡織科技的發展,等離子體技術、真空濺鍍技術、納米技術等在紡織品抗菌整理中的應用越來越廣泛。

等離子體抗菌整理

用等離子體表面處理來獲得抗菌效果是一種新興的表面抗菌改性技術,與整體材料抗菌整理相比,表面處理抗菌更有優勢,且不傷害本體材料的性能。等離子體表面處理獲得材料表面抗菌性能的技術方法主要有離子注入、離子束輔助沉積(IBAD)和等離子浸沒離子注入沉積(PIII-D)等。

Nanofics真空等離子體處理設備及其處理效果

離子注入是將高能離子在真空條件下加速注入固體表面的方法。通過在紡織材料表面注入一些抗菌元素如Ag、Cu等,形成亞穩相或沉淀相,可使材料獲得抗菌性能。該方法的優點是解決了其他工藝制備的涂層表面與基體的連接問題。

離子束輔助沉積技術是一種將離子注入與薄膜沉積融為一體的材料表面改性技術。它是指在氣相沉積鍍膜的同時,采用一定能量的離子束進行轟擊混合,從而形成單質或化合物膜層。該方法可以在較低轟擊能量下連續生長任意厚度的膜層,并能在室溫或近室溫下合成具有理想化學配比的化合物膜層。目前將該技術用于抗菌材料的研究還較少,未來有較大的發展潛力。

等離子浸沒離子注入沉積是在真空室中事先產生等離子體,然后在工作件上施加負偏壓來獲得離子的注入或沉積,其既具備離子注入效應,又具備常規離子鍍效應。該方法能夠改善薄膜和復合層的物理化學性能,從而在抗菌材料的研究中有所應用。

真空鍍銀抗菌整理

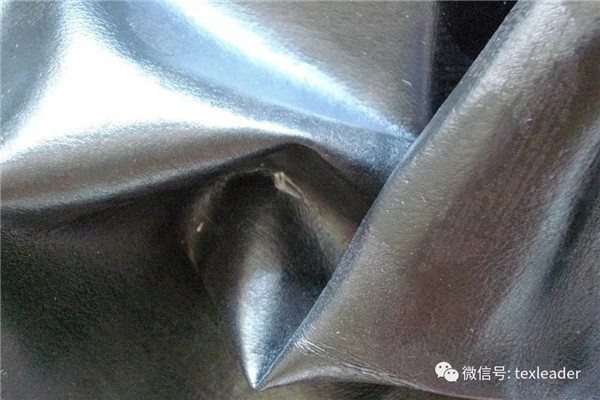

常規的化學鍍銀整理工藝簡單,但耐久性、牢度和均勻度均不夠理想。真空鍍銀整理在高真空條件下進行,一方面減少了銀原子與氣體分子的碰撞,從而減少化學反應的發生,另一方面可保持被鍍紡織品表面潔凈,改善銀原子與纖維的附著牢度。

真空鍍銀時紡織品不能含有水分,否則會使真空度下降。真空鍍銀的纖維表面附著的銀層極薄,其附著牢度是產品質量的關鍵。

濺鍍銀抗菌整理

紡織品濺鍍可在直流二級濺鍍裝置中進行,濺鍍中金屬在紡織品上的附著牢度要比真空鍍好,調節金屬膜厚度方便,但其成膜速度較慢。此外,纖維的標準回潮率、耐熱性和親水基團含量都會對濺鍍效果產生影響。

相比棉與粘膠纖維織物,滌綸織物更易于濺鍍,且濺鍍后的滌綸織物透氣性基本沒有變化,這與金屬膜包裹在每根纖維表面上,而不是附著在纖維的間隙處有關。濺鍍紡織品的剛柔性與未處理紡織品相比,其變化范圍為4%~24%,即稍有些發硬的傾向,與一般的樹脂整理和熱定形處理的變化相仿。

運用磁控濺射和復合鍍膜工藝開發的新型鍍銀纖維和面料,具有優異的抗菌性能,是用于燒傷等重癥醫用敷料的頂級材料。同時提高含銀量,還可使面料具有隔離電磁輻射的功能。

可再生抗菌整理

通常紡織品的抗菌性在整理中容易得到,但是在洗滌中也容易失去。為了提高紡織材料抗菌整理的耐久性,實現抗菌功能的可再生是一種新的整理方法。在此新工藝中,抗菌劑化合物的母體(潛在抗菌劑)代替了抗菌劑本身,應用于纖維素材料的抗菌處理中。在具有抗菌功能的基團被活化之前,潛在抗菌劑以共價鍵結合在纖維素材料上,然后它可以通過一個可逆的化學過程(如氧化還原反應)活化,釋放出具有抗菌功能的基團。這種整理方法類似于防皺整理過程,活化反應可以在常規過程如漂白中實現。

潛在抗菌劑為一種乙內酰脲衍生物,即單羥甲基-5,5-二甲基乙內酰脲(MDMH)。利用MDMH對纖維素織物進行處理,MDMH中的羥甲基可與纖維素纖維分子鏈上的羥基反應,生產共價鍵;而MDMH中的仲氨基可用含有效氯的溶液處理,使之生成鹵胺結構,鹵胺結構中共價鍵的氯極性非常強,具有氧化作用,可致使微生物失活,從而達到抗菌效果;氯化后,氯原子被還原成氯化物,而鹵胺鍵轉化成仲氨基,經再次氯化處理后可再生,從而實現抗菌功能的再生。

納米抗菌材料及其應用

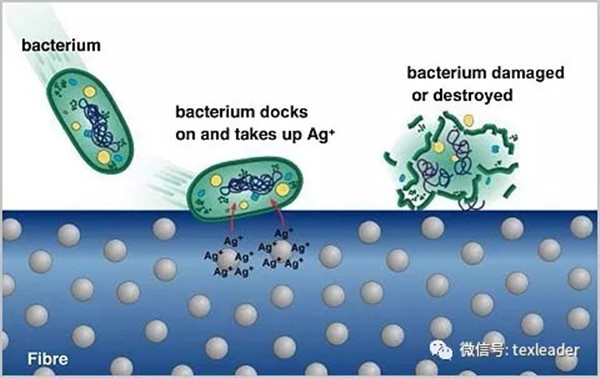

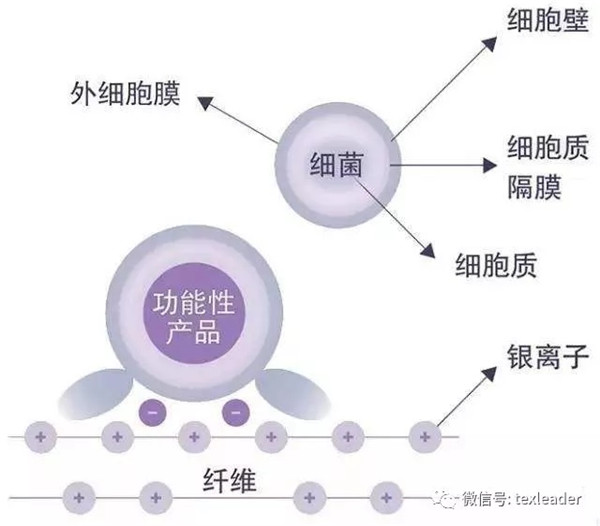

納米抗菌材料可分為天然納米抗菌材料、有機物納米抗菌材料和無機物納米抗菌材料3種。其中納米銀離子抗菌劑在無機抗菌劑中占有主導地位,其能在產品中均勻分散,對加工工藝沒有特殊要求,可廣泛應用于各類纖維產品中;它依靠接觸反應來破壞微生物活性,其抗菌成分為銀離子,抗菌效果持久。

通過物理吸附和離子交換等方法,將銀離子固定在沸石、陶瓷、硅膠等多孔材料的表面制成抗菌劑,然后進行納米化,將其以涂層印花、熔體紡絲等方法加到相應的制品中即可獲得具有抗菌能力的材料。以銀的復合物為主抗菌體,以納米TiO2和SiO2等為載體,納米級粉體顆粒的特殊效應大大提高了整體的抗菌效果,使耐溫性、粉體細度、分散性和功能效應得到了充分發揮。

[編輯:田田]

京公網安備11010502039980號

京ICP備12044575號-1

京公網安備11010502039980號

京ICP備12044575號-1